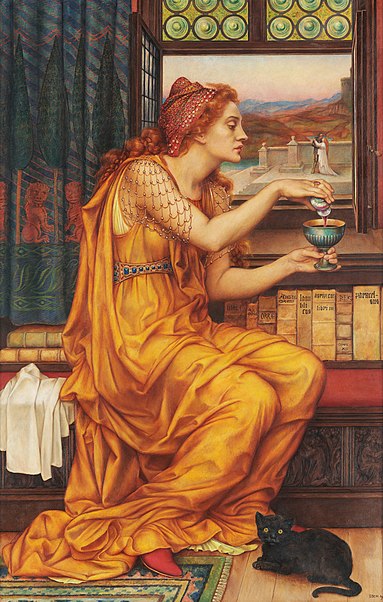

Evelyn de Morgan

(Evelyn Pickering) Filtro de amor (1903) Óleo sobre lienzo

Wandsworth Museum

Compton, Guildford (Reino Unido) |

Evelyn de Morgan, nacida como Evelyn Pickering (1855-1919) fue una artista prerrafaelista y simbolista inglesa que formó parte de la Hermandad Prerrafaelista. Su pintura trata de temas bíblicos y sobre el papel de las mujeres, con frecuentes metáforas en las que alterna contrastes de luz y oscuridad, vida y muerte, y finalmente frecuentes alegorías a la guerra. Participó activamente en muchas luchas sufragistas y fue una artista productiva y exitosa. Sus figuras femeninas que utiliza recuerdan claramente los de Botticelli. En su obra se evidencia también el estudio de la estatuaria clásica, que conoció a fondo en el curso de sus viajes a Italia.

En esta obra, filtro de amor vemos a una mujer, de rostro enfermizo, preparando una poción amorosa. La cara de la mujer deja traslucir su culpabilidad. A sus pies, un gato negro, símbolo de la volubilidad de la fortuna y también de la traición, completa la sospecha de que en realidad la mujer esté preparando un veneno.

Precisamente hace pocos días, un fiel lector del blog, Frederic Llordachs me hizo llegar un artículo sobre Giulia Toffana (?- 1659), que tal vez fue la envenenadora más famosa del mundo, y que tenía fama de elaborar venenos que mataban lentamente y que los vendía a mujeres que querían asesinar a sus maridos. Hoy seguiremos su sugerencia y le dedicaremos nuestro comentario del blog, agradeciendo a F. Llordachs su amable sugerencia y colaboración.

Giulia era hija de Thofania d'Adamo, quien murió ejecutada en Palermo el 12 de julio de 1633, acusada de haber asesinado a su esposo. Al parecer la madre de Giulia fue ya una activa envenenadora. Puede ser que fuese ella la que elaboró el Acqua Toffana, enseñando posteriormente la receta a su hija. Thofania d'Adamo fue denunciada por una mujer que compró sus ponzoñas para envenenar a su marido, aliñándole con el agua tofana la ensalada pero –casualidades de la vida– ocurrió que, desconociendo las intenciones de su esposa, el hombre con el fin de gastarle una broma, cambió su plato de ensalada por el de ella. Así es que al final fue la esposa la que terminó envenenada y, al sentir que se moría, confesó su crimen y delató a quien le había vendido el veneno, descubriendo el singular negocio. Thofania d'Adamo, fue ejecutada en Palermo (Sicilia), el 12 de julio de 1633: torturada, ahorcada, descuartizada y sus restos fueron arrojados a los perros. Un buen ejemplo de la costumbre que imperaba en aquella época y muy propia de los Borbones. Era la continuación directa del pan y circo de los romanos: entretener a la gente con feste, farina e forca (es decir, dándole al pueblo fiestas, comida y ejecuciones para que se olvidaran de la política y dejarán gobernar a la élite a su antojo). Con ligeras variaciones es algo que muchos políticos siguen realizando en la actualidad.

Pero vamos con Giulia, que proporcionaba el veneno a las mujeres que tenían problemas matrimoniales. Durante el Renacimiento, los matrimonios eran convenidos por los intereses de los padres de los contrayentes. Las mujeres eran obligadas a casarse por sus familias sin tener en cuenta su opinión. Tras la boda, los esposos ejercían un control absoluto sobre sus esposas, y las mujeres a menudo se sentían completamente impotentes. Los esposos pueden golpear a sus esposas sin enfrentar ningún castigo o someterlas a todo tipo de tratos crueles. El divorcio no se aceptaba, por lo que la única forma de salir de una unión infeliz era la muerte. El veneno de Giulia, que pronto se conoció como Acqua Toffana les proporcionaba una solución rápida y discreta.

Giulia vendía cosméticos y maquillajes para mujeres en discretos tarros. En aquel tiempo muchos productos de maquillaje contenían productos tóxicos, incluyendo derivados del plomo o arsénico. Tal vez a partir de ahí Toffana llegó a la elaboración de su fórmula (o a perfeccionar la primitiva composición del veneno que ya usaba su madre). Una fórmula que mataba lentamente sin dejar rastro. Un tóxico que se calcula que pudo ocasionar cerca de 600 muertes. Para mayor disimulo los botes de maquillaje que vendía Giulia y que contenían el veneno solían mostrar en la etiqueta la imagen de algún santo, generalmente S. Nicolás.

|

| Un frasco de vidrio del s. XVIII con la imagen de S. Nicolás. Algunos frascos similares se usaron para contener Acqua Toffana sin despertar sospechas |

La dosis en que se administraba el veneno determinaba la aparición de los síntomas y la velocidad con la que la víctima llegaba la muerte. En general, tras la primera dosis la víctima sentía una notable astenia, artralgias y síntomas parecidos a los de un resfriado. Estos síntomas se incrementaban cada vez más en dosis sucesivas, pero incluso en caso de solicitar asistencia médica, no se descubría el origen del mal. Tras tomas sucesivas, el debilitamiento era cada vez mayor y acababan muriendo en poco tiempo. En ocasiones se decía que simplemente aceleraba los efectos de alguna otra enfermedad preexistente. En cualquier caso, no quedaban en el cadáver rastros detectables, al menos por los métodos usados en la época.

En 1650 una de las clientes de Giulia tuvo remordimientos. Había comprado el Aqua Toffana en un frasco de presunto maquillaje y la añadió a la sopa de su marido. Pero súbitamente arrepentida por el parricidio que estaba cometiendo, impidió bruscamente a su esposo que se la comiera. El hombre encontró muy sospechoso el comportamiento de su esposa y la obligó a confesar la verdad. Luego, acusándola de intento de asesinato la entregó a las autoridades papales de Roma. Finalmente la desdichada, bajo tortura, confesó y señaló con el dedo a Giulia como la malvada que le había vendido el veneno.

Cuando la avisaron que estaba siendo buscada por la justicia, Giulia intentó acogerse a sagrado en una iglesia. Al principio se le concedió la protección solicitada, pero cuando se extendió por Roma el rumor de que Giulia había envenenado el agua, la iglesia fue asaltada, y Giulia fue entregada a las autoridades papales, quienes la torturaron hasta obtener la confesión de que había suministrado veneno para asesinar a unos 600 hombres entre 1633 y 1651. Es posible que el número real fuera aún mayor. El abad Gagliani, un religioso tahúr y mundano afirmaba, algunas décadas más tarde:

“no había una dama en Nápoles que no tuviera algo de ella abiertamente en su retrete entre sus perfumes. Solamente ella conocía el frasco y solo ella lo podía distinguir."

|

| El Campo de' Fiori, el lugar donde se solían realizar las ejecuciones en Roma. La plaza está presidida por el monumento a Giordano Bruno, que fue llevado a la pira por hereje en este lugar. |

Acusada de brujería y de envenenamiento, fue ejecutada en julio de 1659, en el Campo de' Fiori de Roma junto con su hija y tres de sus empleados.

Algunas de las mujeres que le habían comprado "cosméticos" también fueron ejecutadas o encarceladas. Algunos clientes fingieron ignorar el uso tóxico del Acqua Toffana afirmando que era un simple cosmético para la cara. Pero la leyenda de este poderoso veneno continuó mucho después de la muerte de Giulia.

Según algunos creen, una de sus víctimas fue el compositor Wolfgang Amadeus Mozart, que se mostraba progresivamente decaído en sus últimos meses de vida. Per a este tema dedicaremos otra entrada del blog.

La historia de las mujeres maltratadas que se vengan envenenando a sus maridos encuentra su continuación en tiempos recientes. En 1939 y 1940 se produjo una historia muy similar al de los envenenamientos de las Toffanas en Palma, como recuerda en un artículo Antoni Janer Torrens, lector habitual de nuestro blog.

La historia de las mujeres maltratadas que se vengan envenenando a sus maridos encuentra su continuación en tiempos recientes. En 1939 y 1940 se produjo una historia muy similar al de los envenenamientos de las Toffanas en Palma, como recuerda en un artículo Antoni Janer Torrens, lector habitual de nuestro blog.