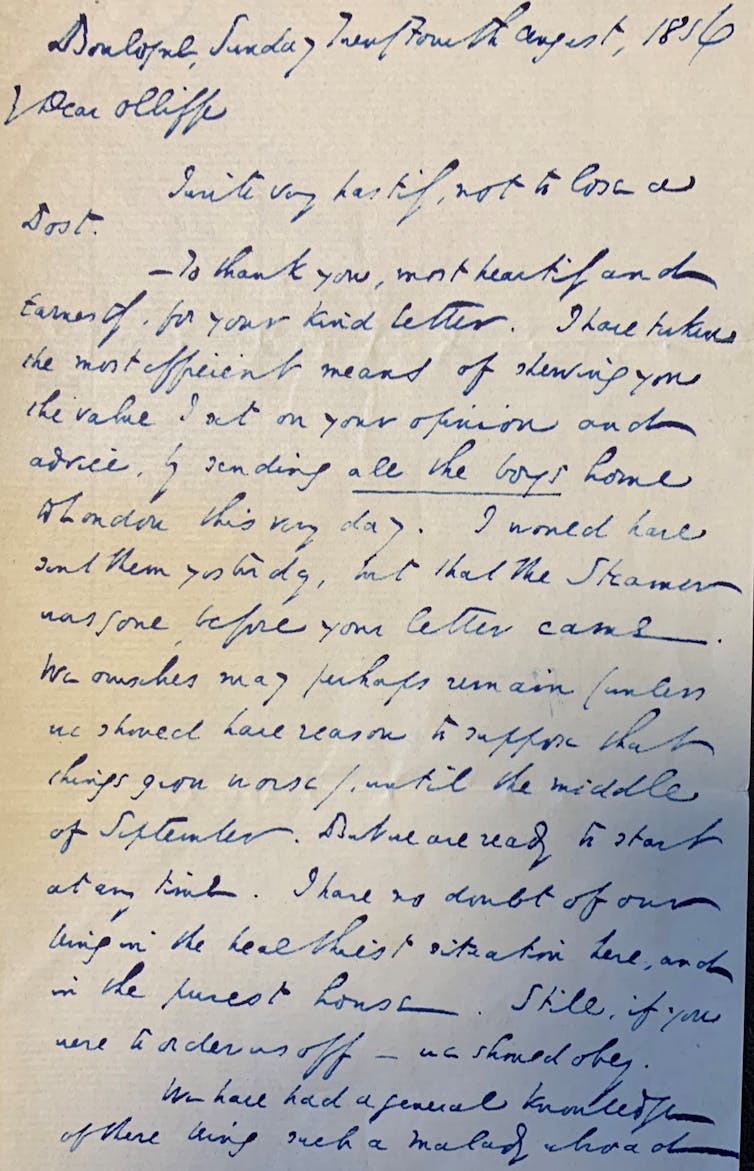

Colección Berkheij Caballito de mar (Hippocampus hippocampus) (1885) Aguafuerte iluminado a la acuarela Museo Natural de Ciencias Naturales Madrid |

A pesar de que pocos los han visto en su hábitat, su silueta es inconfundible y muy diferente al resto de los peces. No tienen aletas caudal y ventral, y por esta razón son malos nadadores. Sus movimientos están condicionados por la aleta dorsal, que les impulsa hacia delante y las dos aletas pectorales que tiene debajo de la cabeza, que le permiten ascender y descender en la columna de agua, así como girar a izquierda y derecha. En general permanecen bastante estáticos, en posición erguida y sujetándose a ramas o algas por la cola.

Los caballitos de mar no poseen escamas, como otros peces sino que poseen un esqueleto, formado por placas óseas a modo de armadura, recubierto de una sustancia mucoide resbaladiza.

Como no nadan rápido y no pueden escapar de sus predadores suelen vivir camuflados en las algas. Su pequeño tamaño y esta tendencia a la mimetización, hace que no se vean con facilidad.

Los hipocampos son monógamos y las parejas tienen una estabilidad por lo menos de larga duración. No presentan dimorfismo sexual, por lo que es difícil distinguir un macho de una hembra. Durante el cortejo ambos sexos flotan enlazados por el extremo de la cola, entonces la hembra deposita sus huevos en el saco que tiene el macho, lo que requiere una perfecta coordinación, y el macho los fertiliza vertiendo su esperma sobre ellos. Esta es una característica única en el reino animal: son los machos los encargados de albergar en su cuerpo a los alevines, y cuando están maduros (2-4 semanas) los expelen al exterior con bruscas contracciones, de una forma un tanto explosiva. De esta manera pueden nacer más de un millar de nuevos ejemplares, que son réplicas diminutas de sus padres.

Lamentablemente esta abundante prole no basta para asegurar la supervivencia de las especies de hipocampos, seriamente amenazadas en la actualidad. Los depredadores y la pesca intensiva suponen un serio peligro para los caballitos de mar. Se calcula que cada año se pescan entre 25-30 millones de caballitos de mar con distintas finalidades. Durante años han sido muy buscados como remedio usado por la medicina tradicional china, y son codiciados objetos de decoración. Desde el año 2004 todo el género Hippocampus figura en el apéndice II de CITES, que es el convenio internacional que controla el comercio de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres en favor de su conservación.

Agradezco la supervisión de este artículo

a Rubén Castrillo y a la Dra. Rosa Taberner

Video de un caballito de mar en el fondo marino

(Gentileza de Rubén Castrillo & Dra. Rosa Taberner)

Bibliografía